教育政策是否应该向贫困学生倾斜?

03月25日, 2018

近日,教育部印发通知:要求加大对贫困家庭学生的政策倾斜,达到有关高校投档要求的建立贫困家庭考生,同等条件下优先录取。通过加大对家庭经济困难的经济资助等措施,帮助专项生顺利完成学业。

一石激起千层浪,教育部的这一政策引起了广大网民的热烈讨论。反对者认为这一政策违反了基本的社会公平;支持者则认为该政策体现了国家对于贫困学生的关心。这项政策体现的是国家试图改变教育资源日益严重的不均衡分配的现状,在讨论这个政策正确与否之前,我们先来看一下中国教育资源分布的现状,以及如果作为一个出生于农村的孩子,你的求学之路有多难。

随着中国城市化的日益推进,2016年中国大约有7亿9千万人口生活城镇,约有5亿9千万人口生活在乡村。现阶段中国大部分省市实行的教育制度为6年小学、3年初中、3年高中,然后通过高考考试的学生再进入各地区的高校学习。在这长达十几年的求学之路中,若你出生于农村,那么你将会面对三个难关——小学升初中、初中升高中以及高考。为了更加清楚展示这三个难关,我以出生于1998年的人群为例进行讲解,之所以选择1998年出生人群进行分析,是因为这一群体于2016年进入高校,是当前能够查询到的最新数据。

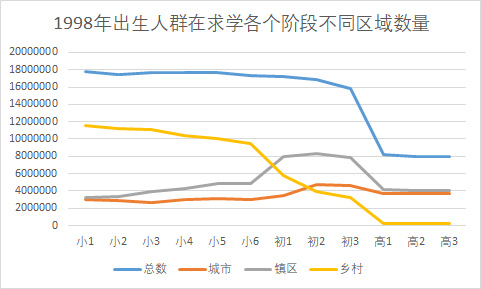

出生于1998年,如果没有什么意外发生,那么你将会在 2004年6岁左右时进入小学一年级。依据2004年中国国家统计局发布的数据显示,这一年农村人口有7亿5千万,城镇人口有5亿4千万。若按照城市、镇区、乡村三级划分,那么乡村有1154万、镇区有320万、城市有299万小学一年级学生;到了六年后的2010年,乡村有573万、镇区有798万、城市有348万初中一年纪学生;而三年后的2013年,乡村有28万、镇区有421万、城市有373万高中一年级学生。具体变化图如下所示:

从上图我们可以看到一个十分奇怪的规律,即乡村学生在小升初、初升高阶段均大幅度下降、镇区学生在小升初阶段大幅度上升、在初升高阶段大幅度下降;城市学生则在求学之路的两个大阶段无大幅度的变化。

如果你是一个城市的学生,可能你会对这种现象感到十分迷惑,但是如果你来自农村,那么你会对此再熟悉不过——这一现象就是异地求学。

据2015年发布的《中国儿童发展报告》显示,二十世纪初期开始的“撤点并校”教育改革,撤销大量农村原有的中小学,使学生集中到小部分城镇学校。这一改革旨在通过国模经济,提高教育效率,改善教育质量,促进成像和地区平衡。然而,这一政策却带来了很多负面影响:1、生活在边远地区的学生的受教育机会受限,农村地区的辍学率上升。许多研究指出,边远地区的学生和城镇中心学校的路程更远,增加了上学的交通费用和安全风险;2、加剧了农村边远地区和城镇地区的两极分化,拉大了地区不平等。3、异地求学所导致的寄宿制学校,由于缺乏资金支持和人力资源,许多寄宿制学校的生活条件不卫生、空间拥挤,缺乏家长监护的学生又常常会出现心理问题。基于以上负面影响,“撤点并校”政策于2012年被废止。

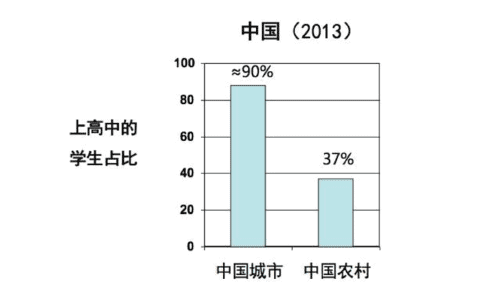

政策可以废除,但是坏的政策造成的后果又岂会随着政策的废除而迅速消失。1998年出生的一代在2004年到2013年的小学与初中阶段学生总数数量变化幅度虽然并不大,但由于官方发布的数据缺乏相关信息,我们无从知道有多少乡村学生进入城市或镇区学习,也不知道在2013年初升高的学生总量腰斩过程中,有多少是农村学生、又有多少是城市学生。但另外一份数据或许能为我们这个问题提供一定的参考,据美国斯坦福大学弗里曼·斯伯格里国际问题研究所的研究院罗斯高介绍,2013年中国城市孩子上高中的比例为93%,甚至略高于美国;而农村则只有37%,63%农村的孩子一天高中都没上过。

初等教育的资源分配不均已经达到了令人胆寒的地步,那么高等教育呢?据北京大学高等教育科学研究所教授丁小浩2000年的调查报告显示,1997年我国乡村人口总数为70.08%,而按照高校学生构成按城镇和农村划分,当时调查样本中农村学生占比仅为34.9%。30%的城市人群占据了大约75%的高校教育资源。2012年的人民网报导显示,农村大学生比例正在逐年下降,清华北大农村大学生只占15%左右,浙江大学、南京大学、中国农业大学等重点院校农村学生比例均低于30%。几年前 “寒门难出贵子”的社会大讨论也揭示了农村学生在重点大学比例逐年降低的现象。

1998一代,2015年升入高三学习的人数共有796万人,因为异地求学的问题,我们无法知道这其中农村学生、城镇学生的比例。到了2016年高考后,这些人共有746万人进入高校学习(含专科与本科)。若基于罗斯高的调查数据与2004年学生组成可以大致判断,2016年高校学生组成比例大致为农村4:城镇6(这一比例应该极为不准确,但农村进入高校的学生数量应该是远低于城市)。

造成“寒门难出贵子”现象的原因很多,非本文所能具体探讨,但是教育资源分配失衡绝对是其中的一个重要原因。清华北大2016年在湖南省共录取了300名学生,其中位于省会长沙的著名高中“四大名校”长郡中学、雅礼中学、湖南师范大学附属中学、长沙市第一中学就占据173个名额。不只是湖南一省,全国范围内的各省“超级中学”已经崛起,这些“超级中学”在自主招生和保送制度中占据了高校的几乎全部推荐名额。

见微知著,这些年失衡的又何止是教育资源的分配,社会各个阶层也在经济发展的大环境下渐趋固化。政府通过必要的调整和制定新的教育政策来确保所有人都能够公平享受公共教育资源,是社会长期稳定发展所必需的前提,也是对农村哪些渴望改变自己人生轨迹的贫困学生的一种平等待遇。毕竟贫困农村学生和哪怕一般条件的城市学生考取同样一所高校,所需要付出的努力是完全不一样的。